Das „P“ am Anfang – so wie die Praline. Was uns ohne große Umschweife zum heutigen Hauptthema führt. Die Herstellung von Pralinen. Eine Leidenschaft von Matthias Gäth, Küchenchef des Restaurants „Equo 1706“, und seines Patissiers. Wenn es die Zeit erlaubt und die Temperaturen weniger hoch sind als jetzt im Sommer, zaubern die beiden kleine Kunstwerke. Für Hospitantin Katrin machen sie eine Ausnahme und gewähren ihr einen Einblick in die Herstellung von Pralinen. Das Ganze unter erschwerten Bedingungen, denn es ist einfach zu warm.

Heute im Lexikon für Leckermäulchen: Die Praline 🍬

Zunächst werden alle Zutaten so vorbereitet, dass sie im perfekten Zustand zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind. Der Herstellungsablauf ist sowohl ein Wechselbad der Temperaturen (erwärmen und abkühlen und das Ganze wieder von vorn) und insbesondere für Katrin auch der Gefühle. Sie hat bis zum Schluss keine Ahnung, ob das, was sie im Produktionsprozess beitragen darf, alles kaputt macht oder ob es am Ende Pralinen ergibt, die als Friandises serviert werden können.

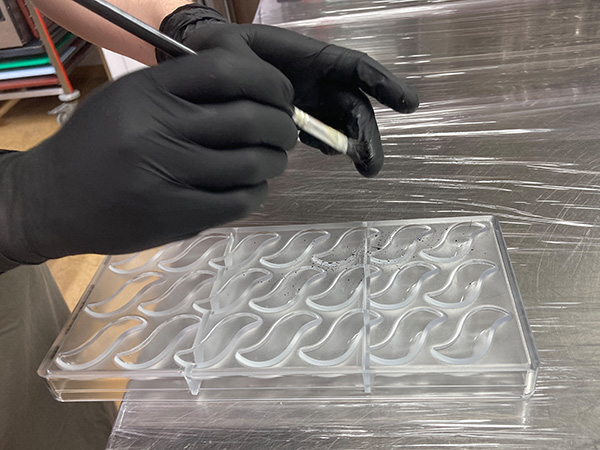

Man beginnt mit der Glasur in den Formen, also dem, was der Gast als erstes sieht, wenn die Praline vor ihm steht. Die Kakaobutter-Farben werden mittels Pinsel oder Airbrush-Pistole in den Formen aufgetragen. Das sieht sehr einfach aus, wenn man dem Profi zusieht, die Umsetzung der eigenen Ideen scheitert relativ schnell kläglich und nur mit fachlicher Unterstützung wird Katrins Deko später zumindest bunt aussehen. Nach jeder Farbschicht muss die Form wieder gekühlt werden, damit am Ende wirklich der gewünschte Effekt entsteht. Im nächsten Schritt wird die Schokolade temperiert, indem ein Teil der Menge auf einer Marmorplatte mit der Palette kühl gestrichen und dann wieder in die wärmere Restmenge eingerührt wird. Anschließend wird die Schokohülle hergestellt. Die Form wird gefüllt, mit der Palette abgezogen und einige Male aufgeklopft, um Luftblasen aus der Masse entweichen zu lassen. Dann wird sie kopfüber (die Form, nicht der Patissier) ausgeleert und man lässt sie wieder abkühlen. Nun geht es ans Füllen des Hohlkörpers durch Einspritzen von warmer Masse, gefolgt vom Abkühlen der Form. Dieser Vorgang wird je nach Anzahl der Füllungen wiederholt (eine unserer Sorten hat zwei Füllungen bekommen) und bei der letzten Schicht ist es wichtig, darauf zu achten, oben noch genügend Platz für die Schokolade zu lassen, die später der Boden der Praline sein wird. Für den Boden (auch Deckel genannt) wird die Schokolade wie am Anfang mittels Marmorplatte & Palette temperiert. Dann wird die Form vollgefüllt, einmal leicht aufgeklopft wegen eventuell vorhandener Luftblasen und mit der Palette glatt abgezogen. Nach einem letzten Kühlvorgang werden die Pralinen aus der Form gestürzt. Et voilà!

Die hübschen geschwungenen elegant glasierten Exemplare sind das Werk des Patissiers. Bei den von Katrin „Harlekin“ getauften kugelförmigen Pralinen seht ihr zwei Stück mit den Farben gelb und grün. Das sind Katrins Versuche, besonders kreativ zu sein ohne auch nur den leisesten Schimmer von Kakaobutter-Farben zu haben. Matthias hat den Rest der Form dann mit hübschen Sprenkeln glasiert – wobei Katrin die einzige ist, die bei dieser Farbexplosion Herzchen in den Augen hat 😍. Die roten kugelförmigen Exemplare mit grünen Sprenkeln und gelben Strichen (jetzt dürft ihr euch Mühe geben, das zu erkennen) hat Katrin glasiert, wobei auch hier das Brushen mit der roten Farbe Matthias übernommen hat. Kommentar: „Du hast früher auch nie Wände besprayt oder?“ Äh, nee 🤷♀️.

Pilatus – der Hausberg Luzerns

Im Rahmen des touristischen Freizeitprogramms haben Andreas & Katrin dem Pilatus ihre Aufwartung gemacht. Sie sind mit der Gondel von Kriens bis Krienseregg gefahren und von dort aus nach Fräkmüntegg bis zur Panoramagondel gewandert, die sie bis nach Pilatus Kulm gebracht hat. Zurück ging es dann mit der steilsten Zahnradbahn der Welt nach Alpnachstad und von dort aus mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee nach Luzern. Obwohl der Pilatus ein imposanter Gebirgszug und eine beeindruckende Kulisse im Hintergrund des Vierwaldstättersees ist, schlägt Katrins Herz doch für die Rigi.

Warum der Berg so heißt und ob es eine Verbindung zum römischen Präfekten Pontius Pilatus gibt, lässt sich sehr ausführlich bei Wikipedia nachlesen. Für euch hier kurz zusammengefasst: Im Mittelalter hieß das Bergmassiv Mons fractus («gebrochener Berg»), Frakmont oder Fräkmünd. Zwei Alpen auf beiden Seiten des Massivs tragen heute noch den Namen Fräkmüntegg und Fräkmünt. Ab etwa 1433 etablierte sich auch der Name Mons pileatus («der mit Felspfeilern durchsetzte Berg»).